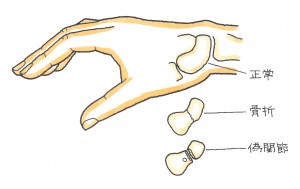

左下顎骨々折(ひだりかがくこつこっせつ)

左頬骨々折(ひだりきょうこつこっせつ)

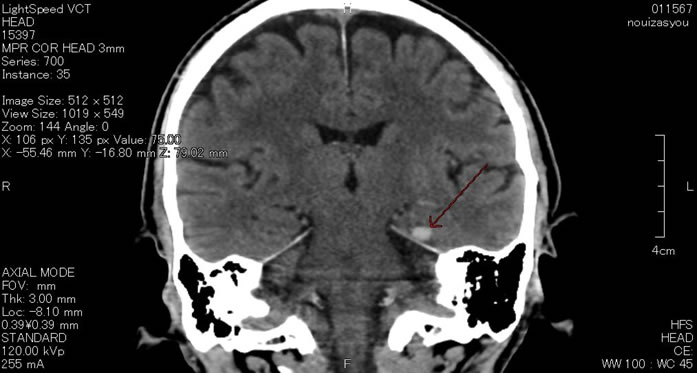

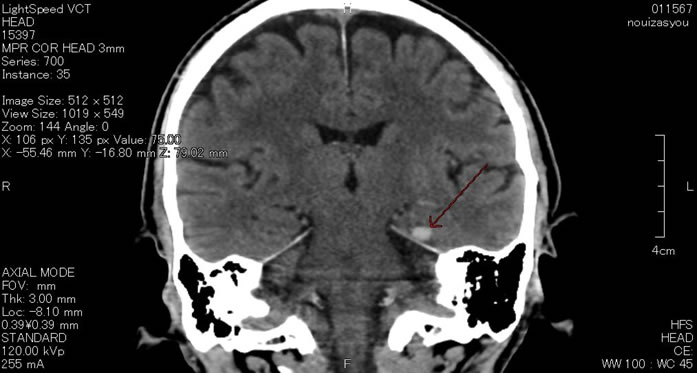

左側頭葉脳挫傷(ひだりそくとうようのうざしょう)

脳挫傷とは、外傷による局所の脳組織の挫滅、衝撃により組織が砕けてしまう損傷のことです。

下記のCT画像では、中央部右側に白い○印、脳挫傷が確認できます。

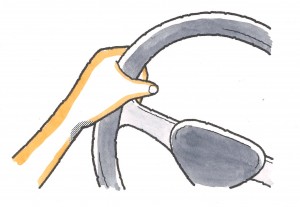

バイクを運転し、出勤途上の27歳男性が、左狭路から右折で飛び出した自動車と出合い頭衝突、左顔面部を強打し、左下顎骨骨折、左頬骨骨折となり、左下からの突き上げる衝撃で、左側頭葉に局在性の脳挫傷を来したものです。

ONISのソフトを使用して、脳挫傷部に矢印を入れました。

1)頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること、

2)頭部外傷を示す以下の傷病名が診断されていること、

3)上記の傷病名が、画像で確認できること、

頭部外傷の傷病名 |

脳挫傷 | 急性硬膜外血腫 |

びまん性軸索損傷 | 急性硬膜下血腫 |

| びまん性脳損傷 | 外傷性くも膜下出血 |

| 外傷性脳室出血 | 低酸素脳症 |

3要件の1つ、意識障害の存在は、最も重要なポイントですが、前回に詳細を説明しています。

ここでは、残りの2つの要件、傷病名ごとの特徴や、得られる画像所見を説明していきます。

愛する家族が、ある日突然、交通事故、頭部外傷で救急搬送され、ICUに収容されました。

命に関わる重傷であり、誰もが、我を失い、狼狽えます。

しかし、それを繰り返すばかりでは、なんの前進もありません。

1日も早く、冷静さを取り戻し、正しい解決に踏み込んでいかなければなりません。

高次脳機能障害の重症例であっても、1年を経過すれば、症状固定の時期を迎えます。

つまり、後遺障害を立証して損害賠償請求を行う、重大な局面に突入していくのです。

では、なにから着手すべきなのか?

それは、診断書に記載されている傷病名について、正しく理解をすることです。

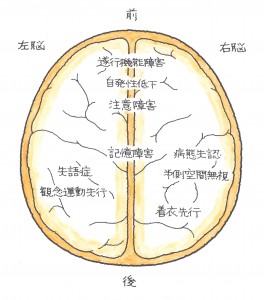

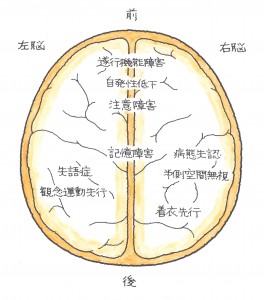

高次脳機能障害に特有の、記憶喪失、記憶回路の損傷、遂行機能の障害、失語、聴覚、嗅覚の脱失、言語理解や認知の低下などの異常行動は、全て、傷病名を出発点としているからです。

傷病名を理解することは、被害者を正しく理解することにつながります。

頭部外傷を代表する11の傷病名について、画像を明示して説明します。

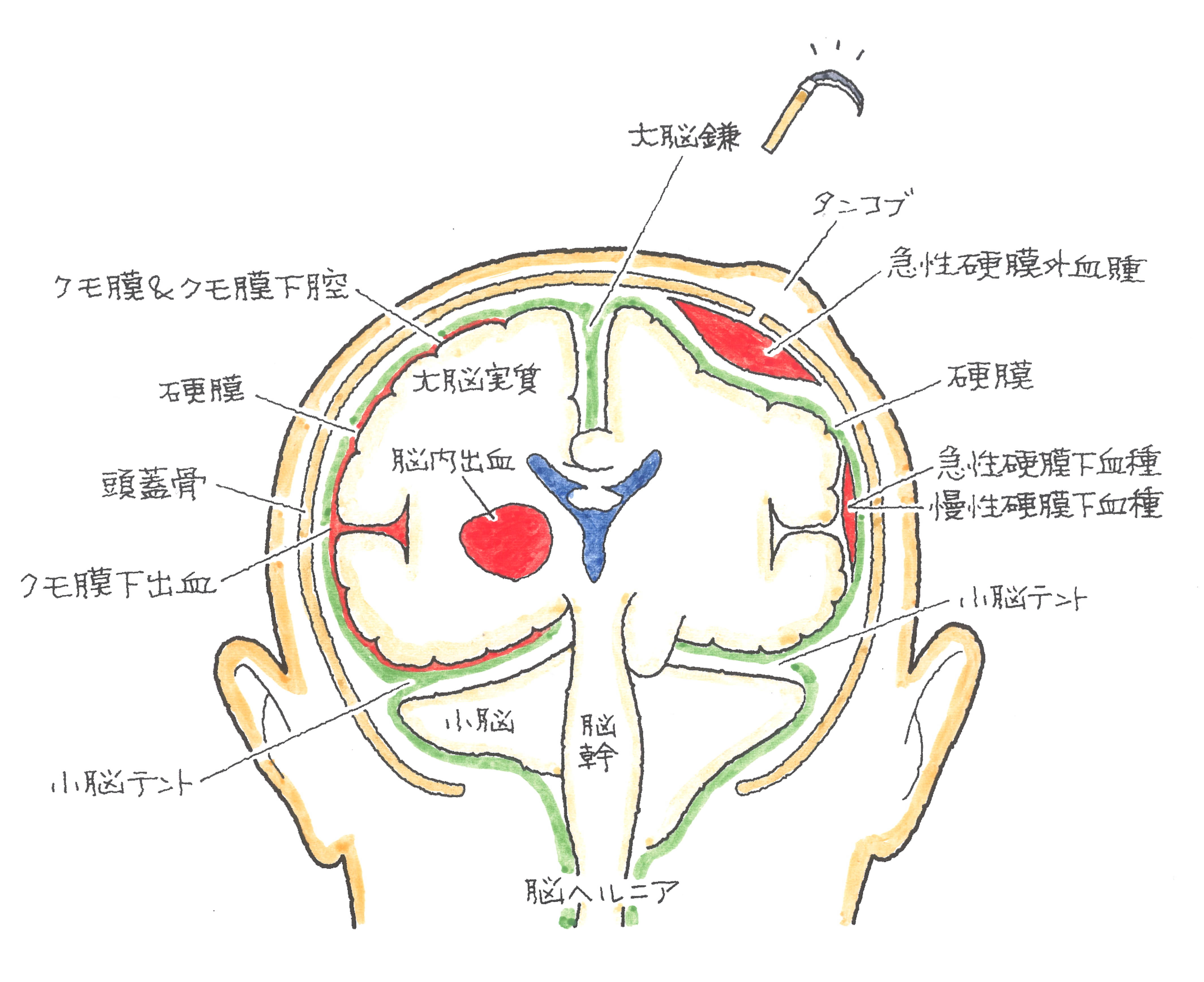

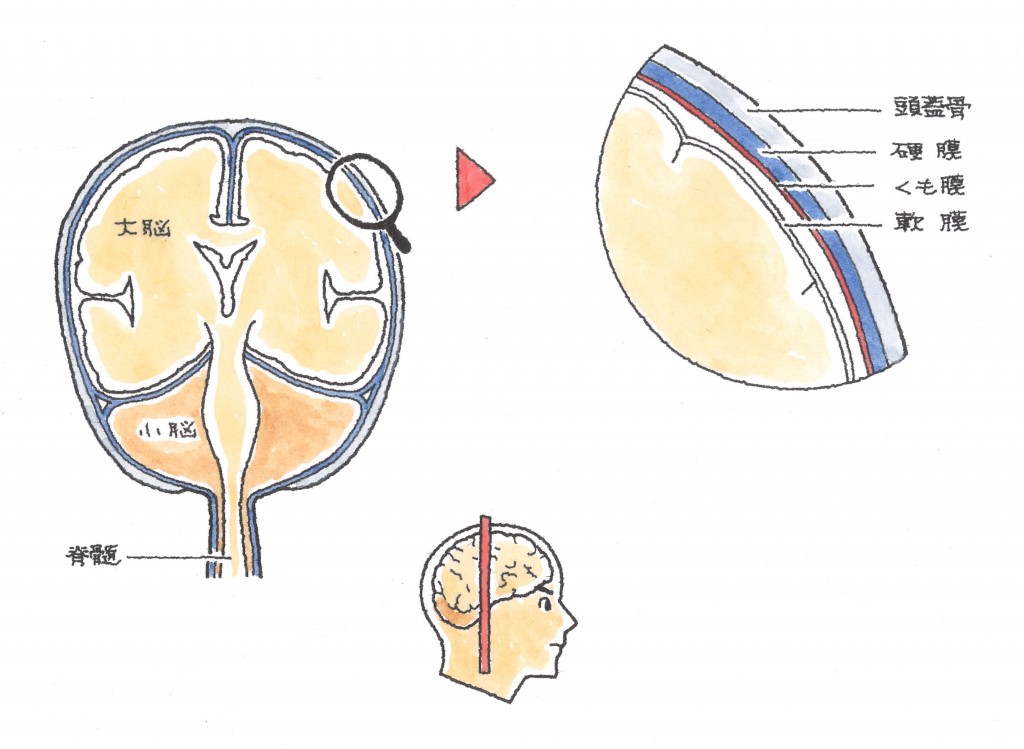

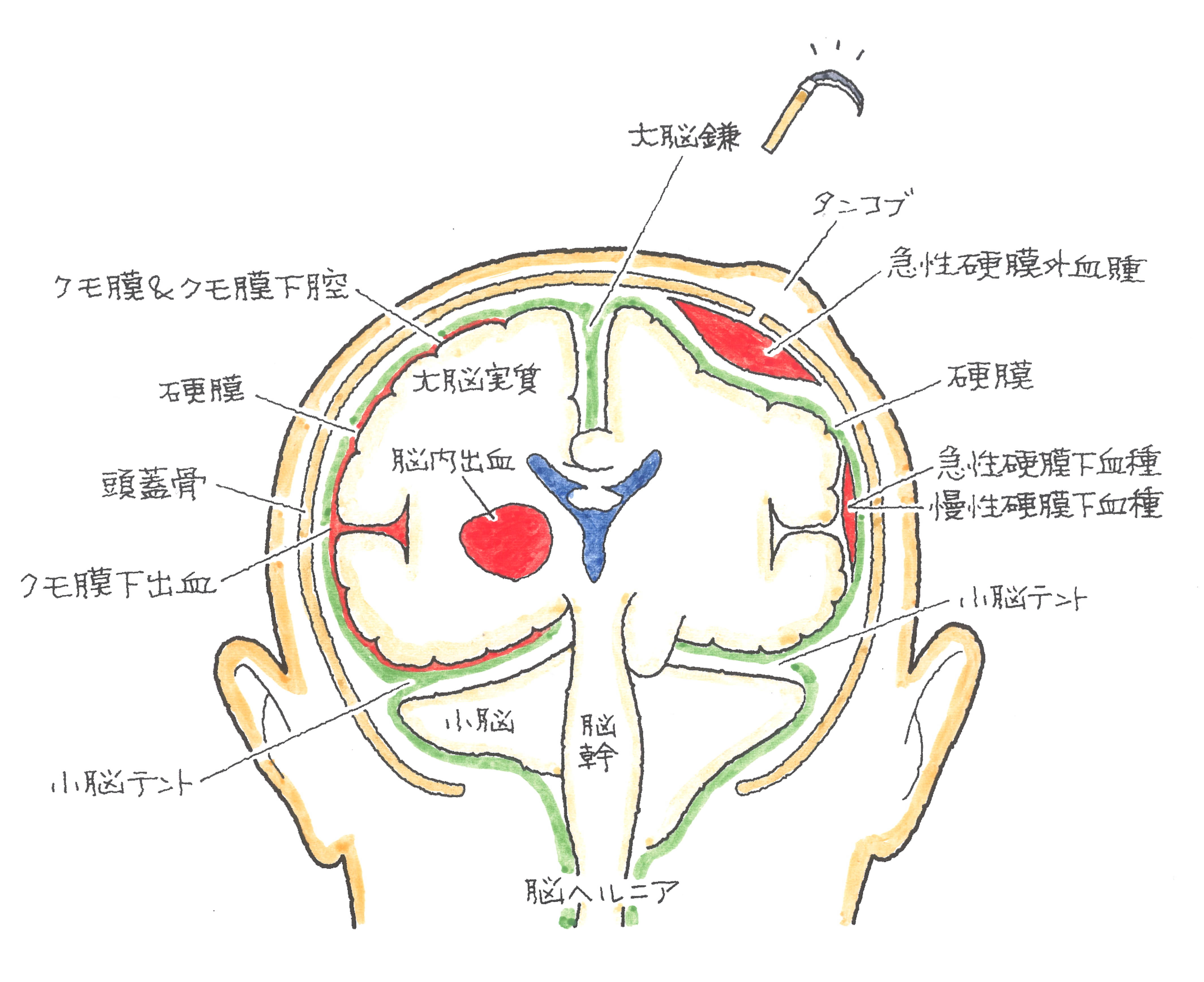

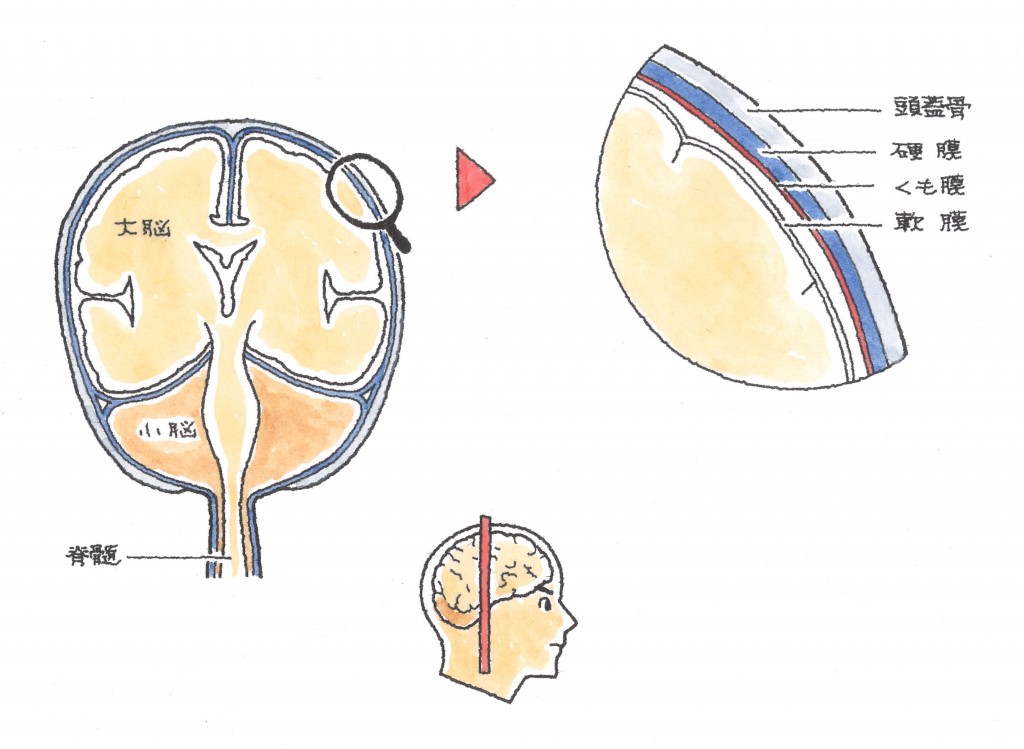

冠状断のイラスト

意識障害を伴う頭部外傷では、高次脳機能障害、重度の後遺障害が遺残することが予想されます。

ここでは、頭部、脳の構造や役割について常識的な理解を深めます。

1)頭蓋骨

頭蓋骨は、脳を保護する脳頭蓋と、顔面を形成する顔面頭蓋から構成されています。

脳頭蓋は、さらに頭蓋冠と頭蓋底に分かれます。

頭部は、脳が頭蓋骨という固い容器に収納されている構造となっています。

頭蓋骨よりも外側を頭蓋外と言い、頭部軟部組織がおおっています。

頭蓋骨よりも内側を頭蓋内と言い、脳が髄膜に包まれた状態で存在します。

脳に対して影響を及ぼす頭蓋内の損傷の有無が、頭部外傷では問題となります。

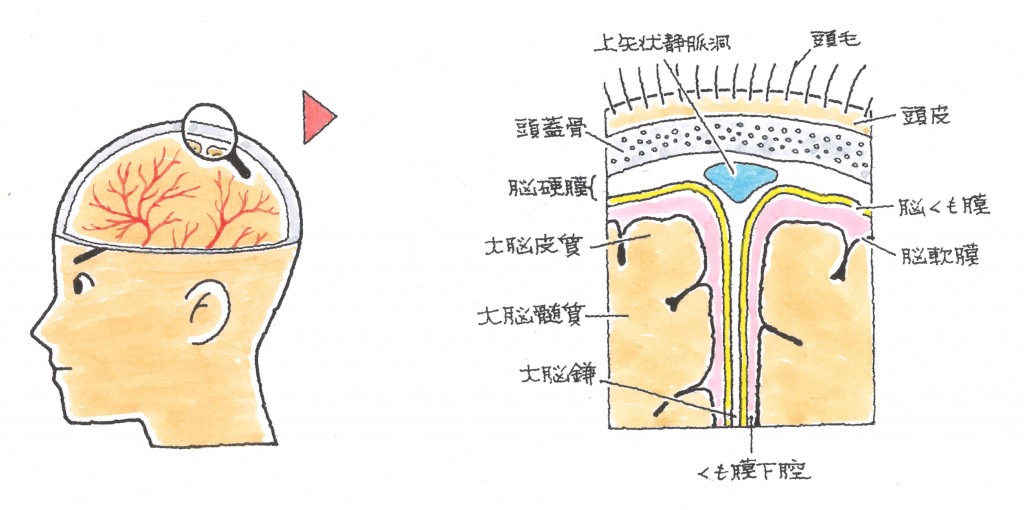

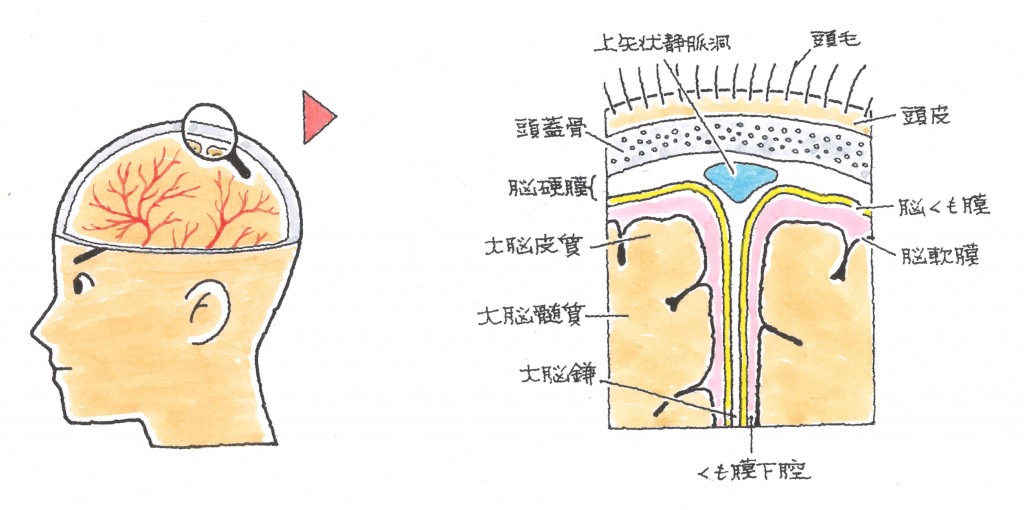

2)髄膜

頭蓋骨の下には、脳を包んでいる髄膜という膜があります。

髄膜は外側から順に、硬膜、クモ膜、軟膜の3層構造となっています。

①硬膜

硬膜は、頭蓋骨の内面に張りついているラバー状の丈夫でシッカリした膜です。

硬膜は、大脳鎌と呼ばれる左右の大脳の間にくびれ込んでいます。

また、大脳と小脳の間には小脳テントを形成しています。

②クモ膜

クモ膜は、硬膜と軟膜の間にある透明な膜、薄く弱い膜で、ピンセットでつまむと破れます。

軟膜との間には、クモ膜下腔という繊維性のネットがあり、脳脊髄液で満たされています。

このスペースに出血が起こるとクモ膜下出血になります。

③軟膜

軟膜は、脳実質に張りついている透明な膜です。

脳の表面そのものですから、はがすことはできません。

くも膜よりも内側を、無色透明の脳脊髄液が満たしています。

④脳脊髄液

脳と脊髄は脳脊髄液という液体の中に浮かんでおり、くも膜の内側を無色透明の脳脊髄液が満たしています。脳脊髄液は、外からの衝撃を吸収する、脳と脊髄の新陳代謝を調節するなどの役割を果たしています。

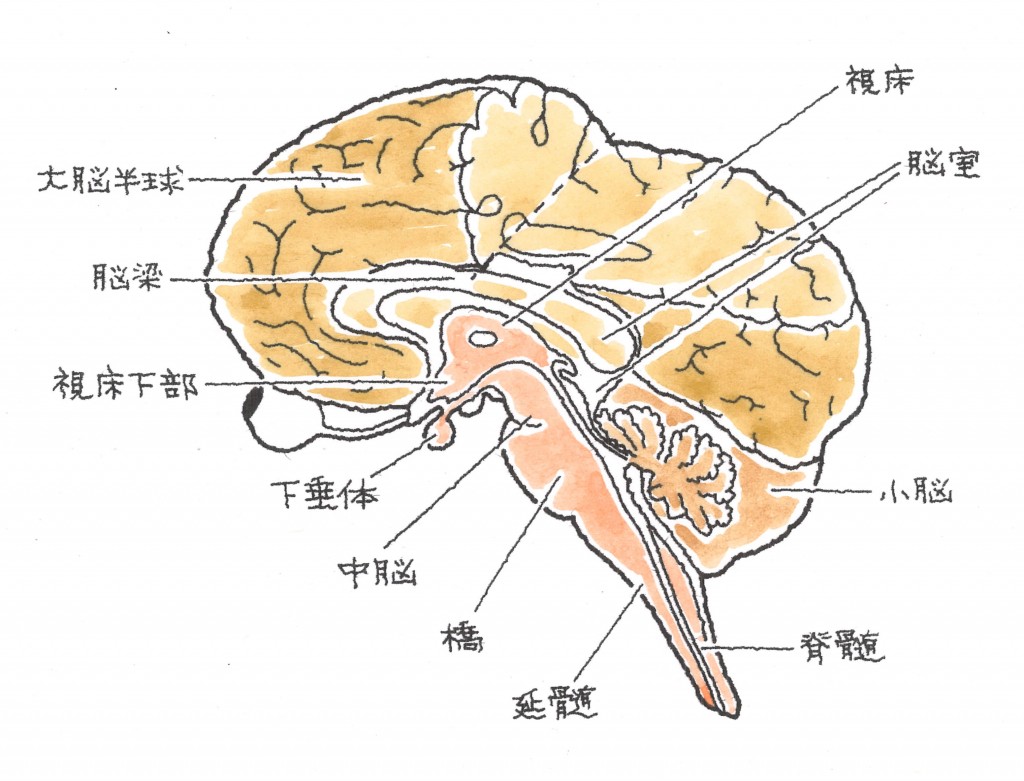

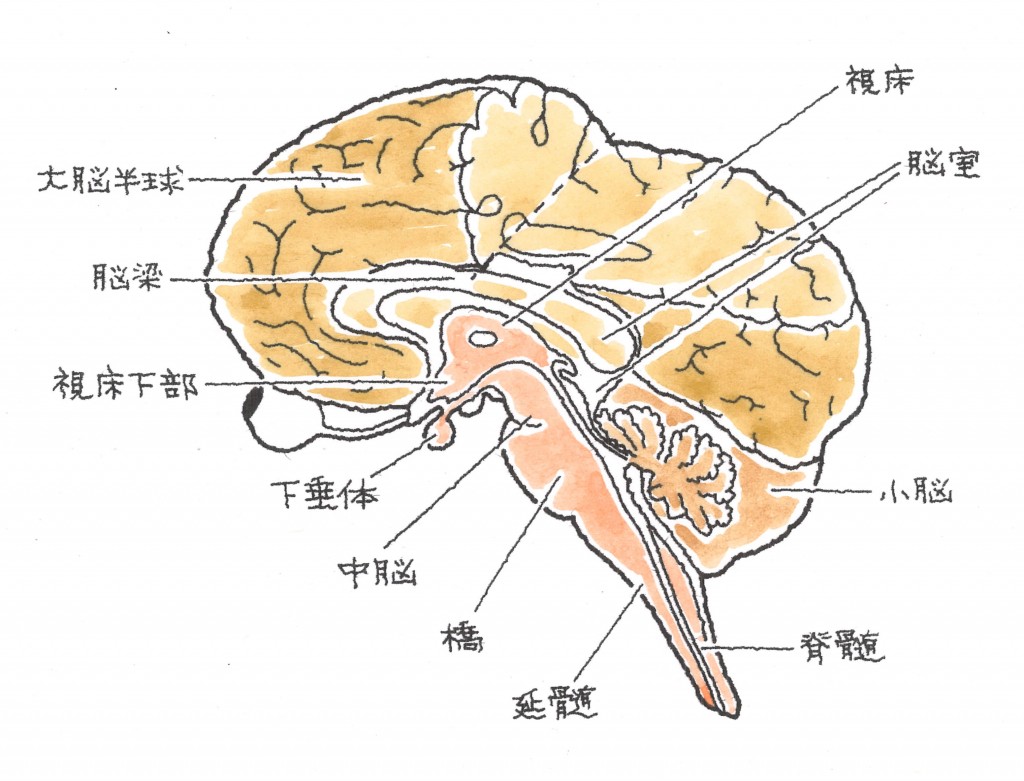

3)脳

脳は、大脳、中脳、小脳、脳幹の4つの部分で構成されています。

中脳は、間脳とも呼ばれています。

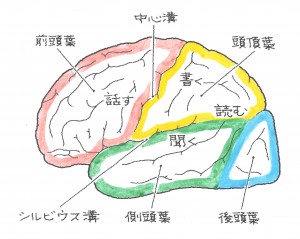

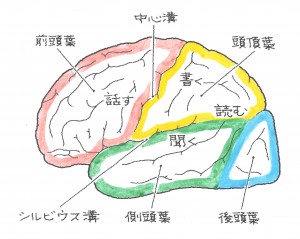

大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に分けられ、それぞれ異なる機能を有しています。

| 部位 | 役割 |

| 前頭葉 | 行動の開始、問題解決、判断、行動の抑制、計画、自己の客観化、情緒、注意・組織化、言語表出、 |

| 側頭葉 | 記憶、聴覚、嗅覚、言語理解、 |

| 頭頂葉 | 触覚、空間認知、視覚認知 |

| 後頭葉 | 視覚 |

| 脳幹 | 呼吸、心拍、意識・覚醒、睡眠 |

| 小脳 | バランス、運動調節、姿勢 |

頭部外傷 高次脳機能障害認定の3要件

1)頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること、

- 当初の意識障害、半昏睡~昏睡で、開眼・応答しない状態、JCSが3~2桁、GCS、12点以下が少なくとも6時間以上続いていることが確認できる症例、

- 健忘あるいは軽度意識障害、JCSが1桁、GCSが13~14点が、少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例、

| 意識障害 JCS |

| Ⅰ覚醒している (1桁の点数で表現) | 0 意識清明 1(Ⅰ-1)見当識は保たれているが意識清明ではない 2(Ⅰ-2)見当識障害がある 3(Ⅰ-3)自分の名前・生年月日が言えない |

| Ⅱ刺激に応じて一時的に覚醒する (2桁の点数で表現) | 10(Ⅱ-1)普通の呼びかけで開眼 20(Ⅱ-2)大声で呼びかける、強く揺するなどで開眼 30(Ⅱ-3)痛刺激を加えつつ、呼びかけを続けると辛うじて開眼 |

| Ⅲ刺激しても覚醒しない (3桁の点数で表現) | 100(Ⅲ-1)痛みに対し払いのけるなどの動作をする 200(Ⅲ-2)痛刺激で手足を動かす、顔をしかめたりする 300(Ⅲ-3)痛刺激に対して全く反応しない |

この他、R(不穏)I(糞便失禁)A(自発性喪失)などの付加情報をつけてJCS200-Iなどと表す。

| 乳幼児意識レベルレベルの点数評価 JCS |

| Ⅰ刺激しないでも覚醒している (1桁の点数で表現) | 1あやすと笑う。ただし不十分で声を出して笑わない 2あやしても笑わないが視線は合う 3母親と視線が合わない |

| Ⅱ刺激すると覚醒する (2桁の点数で表現) | 10飲み物を見せると飲もうとする。 あるいは乳首を見せればほしがって吸う 20呼びかけると開眼して目を向ける 30呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する |

| Ⅲ刺激しても覚醒しない (3桁の点数で表現) | 100痛刺激に対し、払いのけるような動作をする 200痛刺激で少し手足を動かす、顔をしかめたりする 300痛刺激に対して全く反応しない |

GCS E○+V○+E○=合計○点と表現 正常は15点満点、深昏睡は3点、点数は小さいほど重症 |

| 開眼機能E (Eye opening) | 4自発的に、または普通の呼びかけで開眼 3強く呼びかけると開眼 2痛刺激で開眼 1痛刺激でも開眼しない |

| 言語機能V (Verbal response) | 5見当識が保たれている 4会話は成立するが見当識派が混乱 3発語は見られるが会話は成立しない 2意味のない発声 1発語みられず |

| 運動機能M (Motor response) | 6命令に従って四肢を動かす 5痛刺激に対して手で払いのける 4指への痛刺激に対して四肢を引っ込める 3痛刺激に対して緩徐な屈曲運動 2痛刺激に対して緩徐な伸展運動 1運動みられず |

| PTA、外傷性健忘について |

| 重傷度 | PTAの持続 |

| わずかな脳振盪 | 0~15分 |

| 軽度の脳振盪 | 1.5~1時間 |

| 中程度の脳振盪 | 1~24時間 |

| 重度の脳振盪 | 1~7日間 |

| 非常に重度な脳振盪 | 7日間以上 |

JCSは3桁が重度な意識障害で、GCSは点数が低いほど重度な意識障害と憶えてください。

高次脳機能障害における後遺障害のキモ

- 入口部分の3つの要件の中では、意識障害所見が最も重要となります。

つまり、意識障害のレベルが認定等級に直結しているのです。

脳神経外科医は、MRIでびまん性軸索損傷の所見が得られなくても、意識障害のレベルで、それらの傷病の存在を推定し、診断しています。

半昏睡~昏睡状態が6時間以上継続していれば、立証上は、なんの問題もありませんが、5、7、9級では、外傷後健忘や軽度の意識障害であり、担当医が、入院中の被害者をつぶさに検証して、その詳細を把握することは、現実問題として困難です。

なぜなら、治療上の必要がないからです。

実態に反して、3、4日で意識清明とされれば、この後、なんと具体的に症状を立証しても高次脳機能障害は入口段階で否定されることになります。

- 家族に対しては、受傷から6時間、1週間の意識障害の経過を詳細に確認し、それを申述書として文書化し、主治医には、申述書を提示して意識障害の記載を依頼します。

すでに、間違った所見の記載がなされているときは、申述書を示して、訂正をお願いします。

この場合の訂正とは、新たな所見の記載を意味しています。

主治医の理解を得るには、外傷性健忘のエピソードを具体的に説明することです。

それでも、この立証に大変苦労します。

- 想定される4つのパターン

| 意識障害 | 傷病名 | 画像所見 | 高次脳機能障害 |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ◎ |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ |

| 3 | △ | ○ | × | △ |

| 4 | × | × | × | × |

1であれば、高次脳機能障害の立証に、苦労はありません。

2でも、なんとか頑張って立証に漕ぎ着けます。

3となれば、高次脳機能障害の認定は極めて困難となります。

4は論外で、高次脳機能障害として審査されることはなく、非該当です。

軽度脳損傷、MTBIは4に該当し、高次脳機能障害として評価されていません。

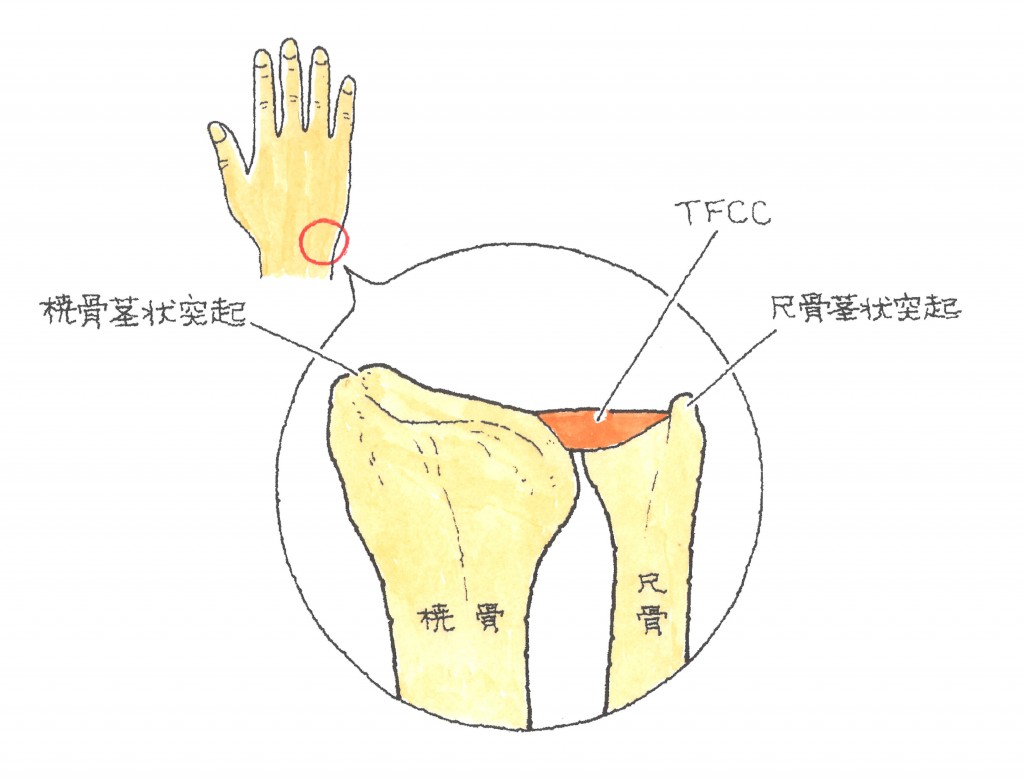

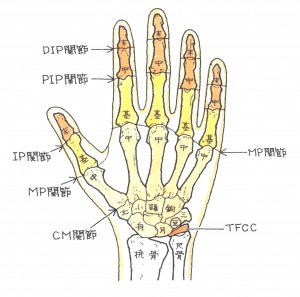

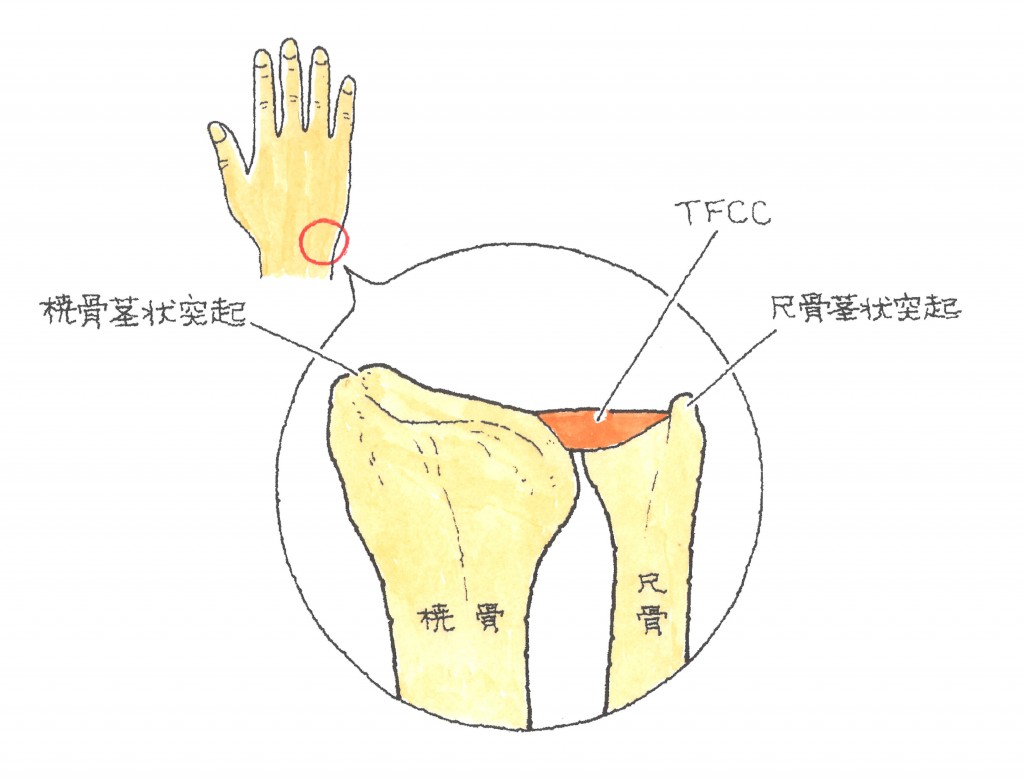

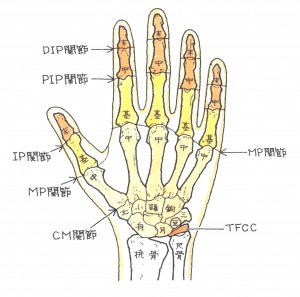

TFCC Triangular Fibrocartilage Complex 三角線維軟骨複合体は、手関節の小指側、橈骨・尺骨・手根骨の間に囲まれた三角形の部分にあり、橈尺骨のスタビライザーの役目、回内・回外時の尺骨遠位端のクッションやベアリングとして働いています。

TFCCは、関節円板といわれるもので、骨では硬すぎるので、成分は、三角線維軟骨複合体、膝の半月版に相当する軟骨組織です。

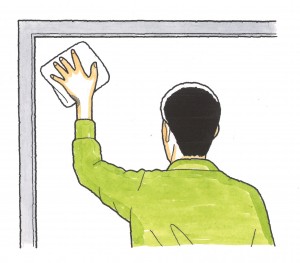

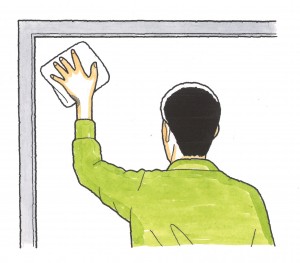

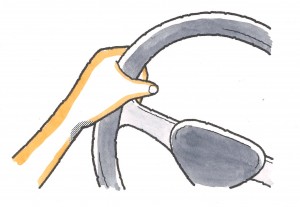

交通事故で転倒した際に、手をつくことで多発しています。

覚えることはありませんが、TFCCは、尺骨三角骨靭帯、尺骨月状骨靭帯、掌側橈尺靭帯、背側橈尺靭帯、関節円板、尺側側副靱帯、三角靱帯の複合体です。

現在では、専門医であれば、治療法は確立されています。

TFCC 損傷と診断されたときは、受傷直後は、安静、消炎鎮痛剤の投与、サポーターやギブスなどを用いて手関節を保存的に治療します。

この治療で70%の被害者に改善が得られています。

サポーターやギブスによる固定療法は、原則として3カ月であり、3カ月が過ぎても症状が改善されないときは、手術が適用されています。

多くは、関節鏡視下手術により、損傷等した靱帯やTFCCの縫合・再建術や滑膜切除術が実施されていますが、TFCCの損傷レベルによっては、切開手術となります。

尺骨突き上げ症候群によりTFCCを損傷しているときは、尺骨を橈骨と同じ高さにする尺骨短縮術が行われており、これは、切開手術です。

高齢者では、TFCC が摩耗しているために、手術が不可能なこともあります。

手関節にステロイド注射を行う治療法もありますが、関節内にステロイドを注入すると軟骨を痛めることがあり、MRI で十分に評価をした上で注入されています。

TFCC損傷における後遺障害のキモ

- サラッと流してきましたが、事故直後にTFCC損傷と診断され、サポーターやギブス固定、さらには

関節鏡視下手術により改善が得られる被害者は、現実問題として一握りです。 TFCCは三角線維軟骨複合体であり、XPで確認できません。

TFCC損傷以外に、頚部捻挫があれば、上肢~手指のだるさ、痺れ、痛みを訴える被害者もいます。

「もう少し、様子を見ましょう」 で、流されてしまう可能性があるのです。

- しばらく様子を見ていても、改善されず、痛みと手関節の可動域制限、握力の低下を訴えて、ご相談に来られます。

注目するのは、受傷直後から小指側の手首の痛み、手関節の可動域制限、握力低下を主治医に訴えていたのか? この点です。

これらの自覚症状がカルテに記載されていれば、TFCC損傷を立証すれば、間に合います。

記載がなくても、2か月であれば、主治医も修正に応じてくれる可能性があります。

しかし、4か月以上が経過していれば、もう、なんと主張しても、全滅です。

最近も、名古屋地裁でTFCC損傷と交通事故の因果関係が否定されました。

初診から4か月通院した整形外科の医師が、頑としてTFCC損傷を否定したからです。

損保料率算出機構調査事務所も、因果関係で非該当としています。

被害者の強い要望で訴訟提起したのですが、せっかく立証しても、挫折感が大きく落ち込んでいます。

- TFCC損傷が疑診される被害者は、受傷2か月以内に受診してください。

専門医が卓越した技術で手術をするにしても、受傷から5、6か月を経過すれば、損傷は陳旧化しており、劇的な改善は得られません。

残念ですが、症状固定を選択し、手関節の可動域制限で12級6号を確定させます。

示談締結後、仕事上で大きな支障が認められるときは、健保適用で手術を受けることになります。

可動域制限は改善しますが、痛みの軽減はありません。

交通事故における手の外傷は、高頻度で発生していますが、疼痛、変形、腫れなどの症状が軽いと診察されたときは、捻挫、打撲、挫傷などと断定、放置されるか、十分な治療が行われていません。

脱臼、亜脱臼であっても、整復が完了すると、その後のフォローもなく、放置されることが多いのです。

手根骨骨折における後遺障害のキモ

- よく目にする3つのパターン

- 救急搬送された治療先で、手の専門医が診察したときは、先の異常を見逃すことはありません。

的確な画像検査で、骨折、脱臼、靱帯損傷が発見され、手術等、タイムリーな治療が開始されます。

となると、大きな後遺障害は期待できません。

しかし、劇的な改善で早期の社会復帰が実現できたのですから、これはこれで理想的な解決です。

でも、これは、ゴクゴク少数例なのです。 - 手の痛みを訴えても、もう少し様子を見ましょうと、主治医から相手にされないとき、被害者のとるべき行動は、「専門医を受診する」ということです。

これを、受傷から2か月以内に実行する被害者は、適切な治療が実施され、大きな後遺障害を残すことなく、早期社会復帰が実現できるのです。 - 1番よくないのが、ダラダラと意味のない治療を続け、保険会社から治療の打ち切りを打診された頃に、モゾモゾ動き出すことです。

この段階で骨折が発見されても、損保料率機構調査事務所は、被害者に対して、本件事故との因果関係の立証を求めることになり、立証ができなければ、非該当になるのです。

- 分からないときは、早期に、当事務所にご相談ください。

- 被害者の目指すべきは、早期社会復帰です。

交通事故では、予想を上回る衝撃を受けた結果、不可逆的な損傷を被ることがあります。

早期に専門医を受診しても、全員が後遺障害もなく治癒するのではありません。

ときには、後遺障害により、その後の社会生活で重大な支障を残すこともあります。

しかし、治療先の選択が正しければ、納得のできる治療と早期の社会復帰が実現できるのです。

怪我をしたことは、加害者の不注意であったとしても、治すのは被害者の責任であることを忘れてはなりません。

手根骨脱臼・骨折に伴う、外傷性の二次性疾患のことです。

手根骨は2列に配列された8つの小さな骨が関節と靭帯で結合して構成されているのですが、それぞれを連結する靭帯が断裂あるいは弛緩することにより、発症します。

手関節の可動域制限、運動時痛、握力の低下、有痛性のクリック音等の症状をもたらす一種の症候群を手根不安定症と言います。

やはり、通常のXPでは見逃されることが多く、専門医によるMRI、各種ストレス撮影や関節造影検査などで立証しなければなりません。

手根不安定症における後遺障害のキモ

本来の捻挫とは、靭帯、半月板、関節包、腱などの軟部組織の部分的な損傷のことです。

今でも、XPで骨折や脱臼が認められないものは単なる捻挫の扱いで、治療が軽視されています。

確かに、数週間の安静、固定で治癒するものが多数であることも事実ですが、不十分な固定、その後の不適切なリハビリにより、部分的な損傷が完全な断裂に発展することや、本当は、完全に断裂していて、手術以外の治療では、改善が得られない見落としも発生しています。

いずれも、初期に適切な治療が実施されなかったことを理由として、不安定性を残し、痛みや握力の低下などの後遺障害を残したことになります。

手がジクジク痛み、握力が低下しているときは、受傷から2か月以内に、専門医を受診することです。

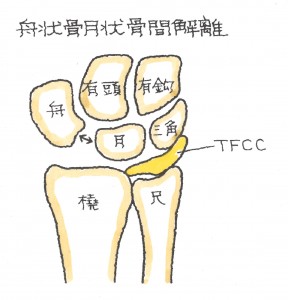

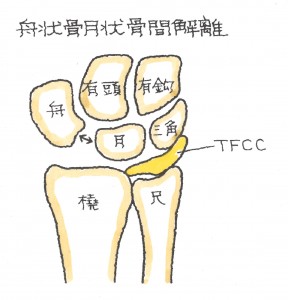

手関節の疼痛、可動域制限などがあり、月状骨と三角骨のある尺側部分に圧痛点が見られます。

XPの舟状・月状骨角は20°以下で手根掌屈変形が認められます。

XP、手関節正面像では、月状骨三角骨間での両骨間に間隙が存在します。

月状骨が橈骨の月状骨窩から外れ、尺側に偏位することがあり、これを手根尺側偏位と言います。

後遺障害等級は、手関節の機能障害で12級6号が認定されています。

当然に、受傷後6か月で症状固定としなければなりません。

舟状・月状骨間解離、三角・月状骨間解離における後遺障害のキモ

- 通常のXPでは見逃されることが多く、ジクジクした痛みが続くときは、専門医によるMRI、各種ストレス撮影や関節造影検査などで立証しなければなりません。

- 「主治医に紹介状をお願いする」というのは、オススメできません。主治医をヤブ呼ばわりしていることを意味するからです。

優秀な整形外科医であれば、診断に自信が持てないときは、知り合いの専門医に対して紹介状を発行、受診を促しています。

主治医から紹介状が手渡されたのであればともかく、被害者自らが、これをお願いしてはなりません。

MRIの撮影をお願いするときでも、「お世話になっている弁護士さんに、MRIの画像所見が決め手になるから、先生に撮影をお願いしてくださいと言われています。先生、MRIの撮影依頼を宜しくお願いします。」

こう言えるのは、賢い被害者です。

「先生、MRIの撮影をしてください!」これを聞いた医師は、カチンと来るのです。

なぜなら、その必要性を判断するのは医師の仕事であるからです。

ものは言い様で決まるのですから、賢い被害者を演じなければなりません。

- 「治療費が心配で、保険会社に任意一括を依頼する」 というのが必ずしもいいとは限りません。保険会社に治療費を支払ってもらい、治療費の心配をしなくてもいいというのが一番です。

しかし、保険会社はあくまで、ビジネスとしてあなたに対応しているだけであり、あなたの立場に立って、色々考えているのではないのです。

保険会社の対応がよろしくない場合には、健保の適用で、30%を自己負担とし、受診していかなければなりません。

舟状・月状骨間靭帯が舟状骨の靭帯付着部で断裂して発症します。

舟状・月状骨角は、正常では30~60°ですが、70°以上となると手根背屈変形、舟状・月状骨間解離となり、XP手関節正面像では、舟状骨と月状骨の間が2mm以上の間隙が認められます。

治療は、受傷後の早期では、手根骨の配列を整復、Kワイヤーで6週間、その後装具を6週間装着することになり、このレベルでも、職場復帰には、6か月を要します。

受傷後かなり経過しているときは、舟状骨を周囲の手根骨と固定する手術が実施されます。

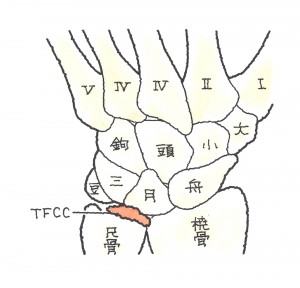

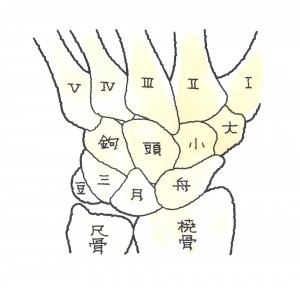

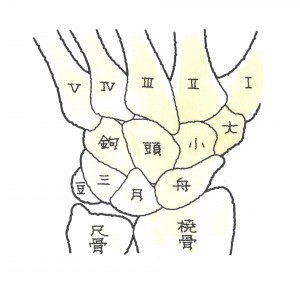

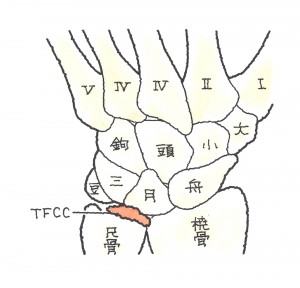

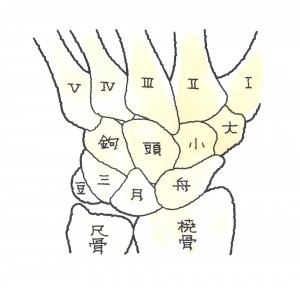

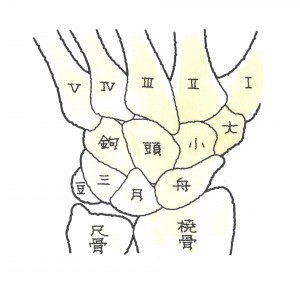

手首の付け根の骨は手根骨と呼ぶのですが、8個の小さな手根骨で構成されています。

これらの手根骨は2列に並んでおり1列目は親指側から、舟状骨・月状骨・三角骨・豆状骨、2列目は、大菱形骨・小菱形骨・有頭骨・有鉤骨と呼びます。

これらの手根骨はお互いに関節を作って接しており、複雑な靭帯で結合されています。

月状骨は、右手の背側では、舟状骨の右隣、有鈎骨の下部に位置しています。

手根骨脱臼は、月状骨が圧倒的で、月状骨周囲脱臼と呼びます。

手のひらをついて転倒した際に、月状骨が、有頭骨と橈骨の間に挟まれてはじき出されるように、手のひら側に転位・脱臼します。月状骨と橈骨の位置関係は正常ですが、月状骨とその他の手根骨との関係が異常となり背側に転位するもので、しばしば見逃されるので、注意しなければなりません。

月状骨周辺の橈骨遠位端骨折、舟状骨骨折を伴うこともあります。

疼痛、運動制限、圧痛、腫脹を発症、脱臼した月状骨が手根管に圧迫や突出したときは、手根管症候群を生じることがあります。

単純XPの側面画像で、月状骨が90°回転しているのが分かります。

徒手整復が治療の中心ですが、整復できないケース、再発予防・手根管症候群予防の必要から、手術を選択、靭帯の縫合なども実施されています。

近年、手根不安定症の発症を防止する観点から、手根骨間の徒手整復経皮的ピンニング=切開をしないで徒手で転位した手根骨を整復、皮膚の外からワイヤーで固定する方法、観血的靭帯縫合=切開手術で転位した手根骨を整復し、ワイヤーで固定、損傷した靭帯を縫合する方法、これらが積極的に実施されています。

月状骨脱臼における後遺障害のキモ

- 見逃されることが多いので注意しなければなりません。

手根骨は8つの骨で構成されており、交通事故では、舟状骨、月状骨、三角骨、豆状骨、有鉤骨、有頭骨で骨折が多発しています。

手根骨の骨折では、「主治医が見逃してしまう?」 これが共通した問題点です。

ともかく、2方向のXPでは判断がつかず、そして、主治医がCTやMRIの撮影を決断するほどの強い痛みの訴えがなされないことが、見逃される原因となっています。

なんども繰り返してきましたが、ジクジクする痛みが軽減することなく続くのであれば、受傷2か月以内に専門医の受診を受けることです。

- 症状固定はご相談の出会いで決まります。

受傷2か月目に専門医を受診、傷病名は右舟状骨骨折、右月状骨周囲脱臼であったと仮定します。

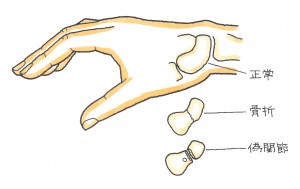

保存的にギプス固定がなされたのですが、右舟状骨はやや偽関節、右月状骨脱臼も少し飛び出しており、骨折部の痛みと右手関節の可動域制限を訴えています。

| 部位 | 主要運動 | 参考運動 |

| 手関節 | 背屈 | 掌屈 | 合計 | 橈屈 | 尺屈 |

| 右 | 40° | 45° | 85° | 10° | 25° |

| 左 | 70° | 90° | 160° | 25° | 55° |

左右手関節の可動域について、計測を行います。

右手関節の可動域制限は、健側160°に対して患側が85°2分の1+5°のレベルです。

ところが、掌屈と参考運動は、右がいずれも2分の1以下。

右舟状骨は偽関節であり、右月状骨は脱臼が完全に整復されていません。

認定基準では、「主要運動のいずれかが2分の1+10°であっても、参考運動のいずれかが、2分の1以下に制限されていれば、10級10号を認定する。」と明記されています。

つまり、この場合10級10号が認定されるのです。

主治医は、手関節の軟性装具の使用で様子を見よう、専門医は手術を検討されるべきと説明するかと思いますが、症状固定を行うべきです。

地裁基準による等級別損害賠償額の比較 (単位 万円) |

等級 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 | 合計 |

| 10級10号 | 550(200) | 2048 (1615) | 2598(1815) |

男性35歳、基礎年収480万円で積算したものです。

( )は、保険会社が提示した積算です。

舟状骨(しゅうじょうこつ)は親指のつけ根に存在しています。

プロは、親指のつけ根が痛んだら舟状骨骨折、小指のつけ根が痛んだらTFCC損傷を疑います。

転んで手のひらを強く突くと、手関節を構成する手根骨の一つ、舟状骨が骨折することがあります。

交通事故では、自転車とバイクの運転者で、数多くを経験しています。

舟状骨は手関節にある8つの手根骨の1つで親指側にあり、手根骨の中でも重要なものの1つです。

船底のような彎曲をしているので船のような形の骨ということで舟状骨と呼びます。

舟状骨は、親指の列にあり、他の指の列とは45°傾斜して存在しています。

そのため舟状骨の骨折は、通常のXPでは骨折は見えにくく、見逃されることが多いのです。

XPよりも、CTが診断には有用です。

舟状骨は血液の流れが悪いため、骨が付きにくい、偽関節になりやすい特徴があります。

骨折と骨の血行状態を知るには、MRIが役立ちます。

舟状骨骨折における後遺障害のキモ

- 放置しておくと、因果関係ではねられる?

症状は、手関節を動かすと痛みが強く、手のひらの親指側を押すと痛みが出現、握力は低下します。

ところが、耐えられない激痛ではなく、医師に与えるインパクトは弱いのです。

「しばらく様子を見ましょう?」 専門医でなければスルーされるのが一般的です。

4、5か月を経過し、手の専門外来を受診、舟状骨骨折と診断されても、損保料率機構調査事務所は、本件事故との因果関係を疑うのです。

初診時のカルテに、右手打撲などの傷病名がなく、自覚症状の記載もなければ、お手上げです。

骨折が発見されているのに、因果関係が否定され、非該当とされるのです。

受傷後、手首の痛みが、なかなかとれないときには、急いで専門医を受診しなければなりません。

- 症状固定、手術、どっち?

受傷直後に手術を受けたものは、6か月後の残存症状で後遺障害を申請することになります。

骨折部に痛みを残しており、変形骨癒合が確認できれば、14級9号の認定となります。

さて、一般的には、ギプス固定で保存的に治療が行われます。

この骨折の固定期間は、6~10週間と長期間となるため、手関節の装具をつけることもあります。

ところが、保存的に治療しても、XPで骨の吸収が強く、骨片がずれているものは、「偽関節となるので、手術で固定しましょうか?」 こんな議論が湧き上がってくるのです。

6か月の時点で、12級6号に該当する機能障害を残していれば、後遺障害の申請を優先しています。

地裁基準による等級別損害賠償額の比較 (単位 万円) |

等級 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 | 合計 |

| 14級9号 | 110(40) | 185 (65) | 295 (105) |

| 12級6号 | 290(100) | 947(518) | 1237(618) |

男性35歳、基礎年収480万円で積算したものです。

( )は、保険会社が提示した積算です。

保険会社なら、105万円、12級6号でも618万円がやっとです。

弁護士が交渉することにより、14級9号でも295万円、12級6号であれば1237万円となりえます。

12級6号が予想されるときは、症状固定として、後遺障害を優先しなければなりません。